2012年8月26日

レンタルDVD店の大手「TSUTAYA」で、「レンタル料金の水準を維持するために、延長料金を値上げする」という主旨の掲示を見た。レンタルDVD店では、延長料金がお店の収益の柱になっているとも噂されているが、どういうことなのかを考えてみた。

レンタル店では、DVDやCDなどのコンテンツを借りられる。

通常のお店と違うのは、貸し出しなので、期限までに返さなければならないという点だ。

食べ物や文房具を買うときは、買ってしまえば取引は全ておしまいだが、レンタルの場合は、借りた段階で、返す約束をしていることになる。

だから、レンタルには2種類の料金がある。

基本のレンタル料金

借りるときに払う料金だ。レンタル毎に決められている返却期限(借りた日の翌日とか1週間後)までは、この料金だけで借りられる。

DVDの旧作では、1週間で100円くらいが相場になっている。

延長料金

返すときに払う料金だ。返却期限よりも後の日に返すときにだけかかる。

DVDの旧作では、1日ごとに100円から300円くらいが相場になっている。

ちなみに、このページの先頭に書いてある値上げの告知は、延長料金に対してだ。基本のレンタル料金維持のために、延滞料を値上げするという主旨の内容で、1日200円を300円に値上げするらしい。

レンタル料金は、借りるときに払う基本の料金と、返すときに払う場合がある延長料金で、単価が大きく異なる特徴がある。

旧作のDVDを例に、基本の料金が1週間100円、延長料金が1日300円として考えると、1泊あたりでは、基本の料金が約14円/泊、延長料金が300円/泊となる。延長料金の単価は、基本の料金の実に21倍にもなる。

表:旧作DVDのレンタル料金の一例(店舗、時期等により異なる)

| 料金種別 | 設定期間 | 金額 | 1泊あたりの金額 | 1泊あたりの相対金額 |

|---|---|---|---|---|

| 基本料金 | 7泊 | 100円 | 約14円 | 1(基準) |

| 延長料金 | 1泊(超過) | 300円 | 300円 | 21 |

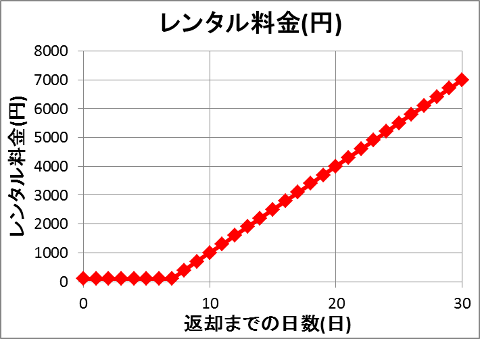

借りてから返すまでの日数と、レンタル料金の関係を見ると、とても面白い傾向が分かる。

30日借りると、7000円になるそうだ。

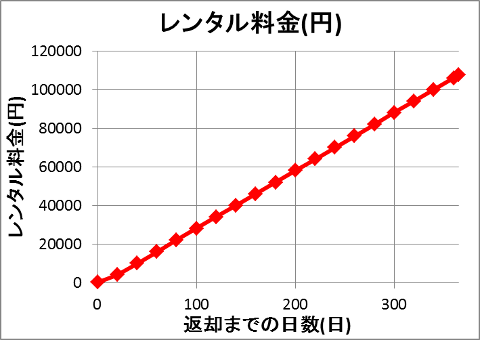

もしもそのまま365日借り続けると、料金は計算上は10万7千5百円にもなる。

ちなみに、レンタル店にもよるだろうが、実際にはレジで「10万7千500円ください」と言われるとは限らない気もする。店の側に、商品の定価をもとに、常識的な金額を請求するようなルールがあるかもしれないので、気になるのであれば調べてみるとよいだろう。

また、損害を請求するときは、本当に損をした分しか請求してはいけないという考え方がある。うっかり返すのを忘れた場合であっても、上記のような、あまりにも高額な金額を請求された場合は、行政の消費者センター等に相談する価値があるだろう。

なお、上記のような事態は、返却期限までに返さない場合に限り発生する。期限までに返す自信がないのであれば、最初から借りないほうがよいと思われる。

仮に、借りたディスクが1枚4000円の商品だったとする。

1年後に返却したとすると、上記の例でのレンタル料金は計算上107,500円になる。

借金のように、金利を計算してみると、どうなるのだろうか。

1年間で、100×(107500-4000)÷4000=2587.5%になる。

借りていたディスクの価値が1年間でほぼなくなってしまうとしても、その価値の約26倍もの料金を請求することは、社会的に正しい商売とは言えないだろう。

ただし実際には、1年間も遅れて返却があることを前提とした商売ではないと思われるので、ここまでの金額が動いているとは考えにくい。

実際にはレンタル1枚で10万円払う人はいないと思うけれども、それでも料金の決め方には違和感を感じる。

なぜだろう?

大きな理由は、払う金額の大小が、顧客の満足度の大小に対応していないからだ。

たいていの商売では、顧客の満足が大きくなるほど、値段が高くなる。

高級な料理や洋服は高いし、快適で速い乗り物ほど運賃は高い。

豪華なホテルほど宿泊料金は高いし、立地のよいマンションは賃貸料金が高い。

だから、私たちは、欲しい商品の価値の大きさと、自分が払える金額の大きさと、自分の価値観を照らし合わせながら、商品やサービスを選んでいる。

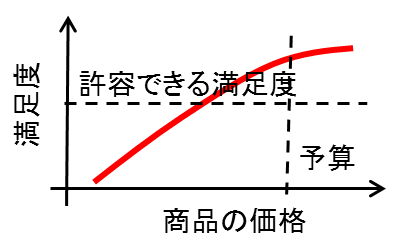

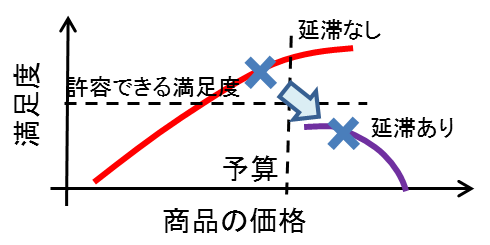

図のように、価格と、消費者が感じる満足度(価値)は、正の相関関係があるので、右上がりになるのが普通だ。

消費者は、満足度が許容できる水準以上で、価格が予算以下であれば利用を検討する。そうでなければ、サービスを利用しない。

レンタルの料金も、基本的には似ている。

最新作の料金が、旧作よりも高いのは、最新作のほうが話題性が強いので、試聴することの価値が旧作よりも高いと、世間一般では考えられているからだ。

では、返却期限に遅れることは、顧客にとって価値を高めることだろうか?

確かに、1週間では十分に楽しめなかったのであれば、もう1日さらに鑑賞して、作品への理解が高まることもあるかもしれない。

しかし、うっかり返すのを忘れてしまったせいで、余計な金額を請求されたというのが、延長料金に対して、たいていの顧客の感じることだろう。

延長料金は、実際には、返却日までに返すのを忘れたことに対するペナルティーの意味合いを強く持っている。

払ったとしても、顧客の感じる価値は、全く高まらず、むしろ高額な料金を請求されることによる不快感と、返却が遅れたことへの後ろめたさがつのり、満足感は低下するだろう。

先ほどの図に当てはめると、満足度が許容できる限界を下回ったり、予期していた予算を超える出費を迫られたりするので、サービスを利用したいと感じる領域から外れてしまう。

従って、「こんなことなら、最初から利用しなければよかったのに」と後悔することになる。

返却期限は、お店との約束なので、それを守れなかったことによるペナルティは、金額だけでなく、精神的にもこたえるものがあるだろう。本来なら払う必要のない料金を、自らの不注意で作ってしまったことになるので、後ろめたいこと、この上ないはずだ。

延長料金の支払いをつぶやいたツイート(Twitterでの発言)では、延長料金への不満や、遅れてしまったことへの後ろめたさの記述が大部分を占めているので、この考え方は間違っていないと思う。

レンタルは、商品がお店に返ってこないと、成り立たない商売だ。

レンタルの延長料金が高いのは、期限までに返却をしない顧客に対するペナルティーだと理解できる。

商品を返さない顧客に対して、電話をかけたり、メールを送ったりするには、それなりのコストがかかるわけで、遅れて返す顧客に対しては、通常の貸し出しよりの単価を上げざるを得ない事情があるのだろう。

延長料金は延滞を防ぐための一種の脅し文句に過ぎず、実際には基本の料金だけを払う顧客が大部分で、基本の料金による収入だけで事業が成り立つのであれば、たいした問題ではないだろう。

しかし、冒頭に紹介したお店での掲示にあったように、延長料金がお店の収益の切り札になるような、本末転倒な状況になってしまうと、話は違ってくる。

基本のレンタル料金を維持するために、延長料金を値上げするということは、会社の収益を、延長料金を中心に確保したいという決意表明のように読めてしまう。

普段は安価にサービスを提供し、返却日を忘れた顧客に高額な料金を請求するやり方は、まるで、顧客の失敗を待ち、それにつけ込むことを目的とした商売のように見えてしまい、消費者からすると、たいへん気分が悪いものだ。

例えば、税金は安いけれども、ささいな交通違反をしただけで超高額な罰金を請求し、その罰金が国家の収入の柱になっていたりしたら、暮らしにくい社会としか言いようがないだろう。

最近のレンタル業界は、基本の料金に対しては、高齢者に対して一部を無料にするなど、プロモーションを盛んにしているが、延長料金の値引き等は行っていない。

基本の料金に対するキャンペーンが、消費者が返却期限を忘れることを期待した罠に見えてしまうようだと、レンタル業界全体が消費者にとって近寄りがたい存在になっていく気がする。

まるで、アリ地獄のようだ。アリ地獄は、巣の近くに、無料キャンペーンなどでアリを引き寄せる。大部分のアリは、道から足を踏み外さないが、ごく一部は踏み外して巣に落ちてくる。そこにすかさず食らいつくのだ。

ぱくり。

たいていの消費者は、お店がアリ地獄の巣と表裏一体であることを知っている。なるべく道を踏み外さないように注意しながら利用するか、怖がって近づかないかのいずれかの対応をとっているようだ。

サービスを利用して不愉快なことが起こると、その原因が消費者自身の落ち度にあったとしても、消費者は、同じサービスを続けて利用しようとは考えないことが多い。

一部の事業者には、商売の方法を変えて、顧客との関係の持ち方を変えようとする動きがある。

ネット配信なら返却不要

インターネットを使って作品を配信すれば、延長料金は必要ない。作品は、購入してから決められた期間が経過すると、自動的に見られなくなってしまうので、物理的に返却をする必要がないからだ。

消費者は、基本の料金だけを払えばよいことが明確なので、安心してサービスを利用できる。ただし、現状では画質が悪かったり、品揃えが不十分だったりすることも多い。

月極料金なら延長料金の仕組みは不要

レンタル料金を月極の定額にしているところも、宅配方式のレンタルでは増えている。この方法であれば、商品を返さないでいると、次の作品が借りられなくなるものの、月極料金以外は発生しない。

最近では、ネット配信で月極料金になっているところも増えている。この方法であれば、返却する必要はないし、どれだけ利用しても料金が変化しないので、コンテンツを頻繁に利用する人には安心だろう。

使い捨てディスクの販売

一定の時間が経過すると試聴できなくなる、特殊な物質でできたディスクを販売する試みも海外では行われていた。開封すると、数日後には見られなくなるので、返却の必要がない。また、レンタルと同様安い値段で販売できる。しかし、ゴミが大量に出るとの批判が出て、商売としては失敗したらしい。

全体としては、ネットでの配信が増え、その分ディスクによるレンタルが減っていくというのが、時代の流れのようである。

買い物やサービスの利用での、成功例や失敗例を振り返ってみよう。「もっと計画的に行動すればよかったのに」と後悔することもあれば、「あのとき衝動買いして本当によかった」と懐かしむこともあるのが、人生の面白さなのかもしれない。

消費者の失敗につけ込んで利益を上げる構造になっている産業を、あげてみよう。例えば、携帯電話会社は、パケット通信定額の契約を忘れた利用者に対して、ひと月の料金として、数千万円の請求を行うことがあるらしい。消費者の無計画な利用により、多重債務の問題を引き起こしている金融業者も、気がかりな業種かもしれない。

ちなみに、筆者はレンタルを頻繁に利用しているが、幸いにも今のところは返却が遅れたことはない。忘れそうな気がするのであれば、早めに試聴して、返却日よりも前の日に返してしまうのが、気持ちのよい利用方法だと思う。

トップページ → なにげなく自由研究(もくじ) → DVDのレンタル料金の構造--延滞料で儲けてるって本当なの?

著者のメールアドレス・Twitterアカウントは、トップページからご覧ください。

製作・著作:杉原 俊雄(すぎはら としお)

(c)2012 Sugihara Toshio. All rights reserved.